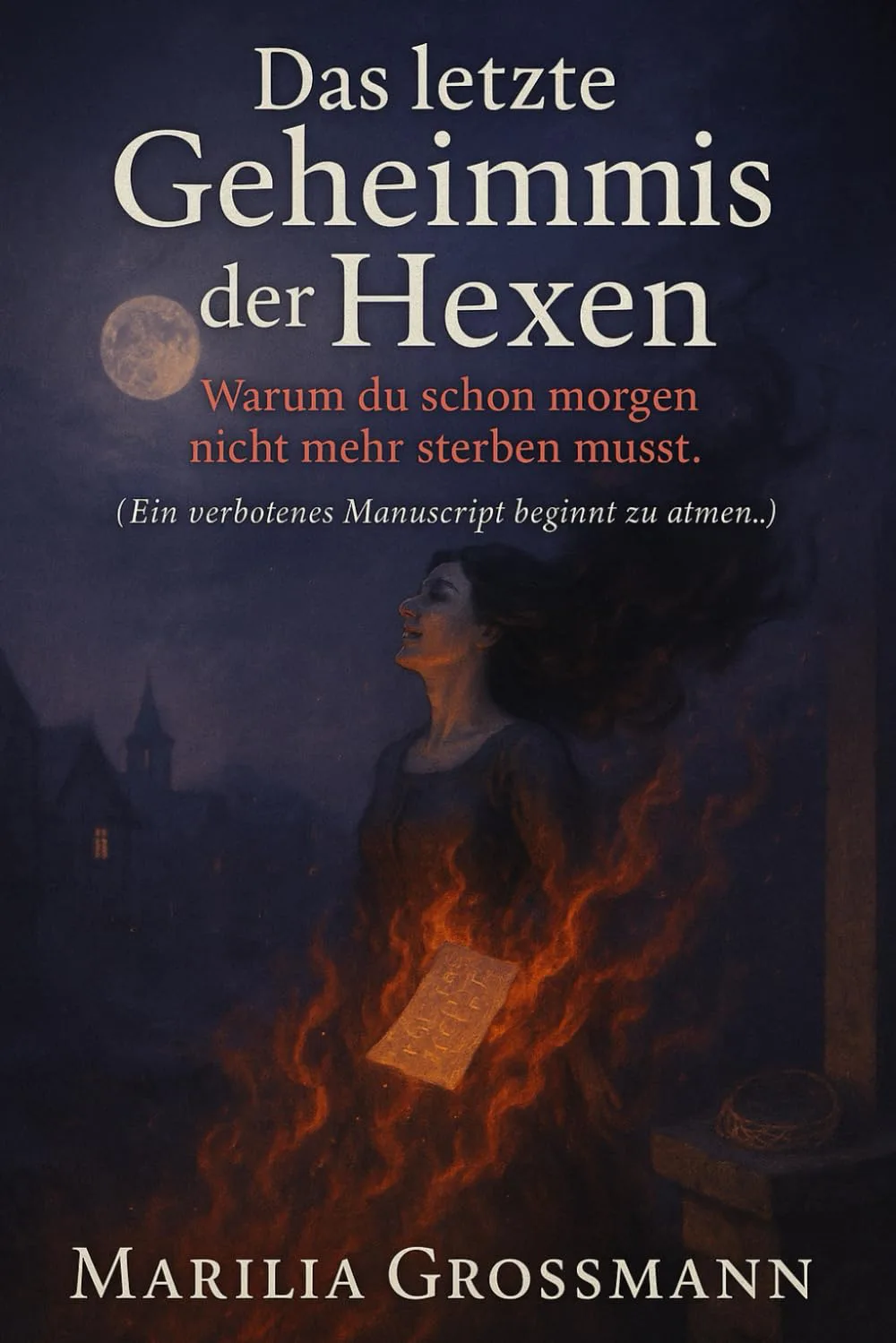

Das letzte Geheimnis der Hexen

Warum du schon morgen nicht mehr sterben musst.

-

AutorMarilia Grossmann

AutorMarilia Grossmann -

ISBN-13979-8282462159

ISBN-13979-8282462159 -

SpracheDeutsch

SpracheDeutsch -

FormatTaschenbuch, E-Book

FormatTaschenbuch, E-Book -

VerlagKDP Kindle

VerlagKDP Kindle -

Abmessungen15.24 x 2.41 x 22.86 cm

Abmessungen15.24 x 2.41 x 22.86 cm -

Seitenanzahl379

Seitenanzahl379 -

Erscheinungsdatum04.05.2025

Erscheinungsdatum04.05.2025 -

KategorieDark Fantasy

KategorieDark Fantasy -

Serienein

Serienein -

Preis€ 14,95 (Taschenbuch) / € 2,99 (E-Book)

Preis€ 14,95 (Taschenbuch) / € 2,99 (E-Book) -

Kaufen

Kaufen

(Ein verbotenes Manuskript beginnt zu atmen…)

„Sie haben das Buch nicht verbrannt. Sie haben es nur vergraben.“

Als die Hexe Margarethe 1666 lebendig eingemauert wird, hinterlässt sie nur ihre Sandalen – gefüllt mit Erdbeeren im Winter. Als Dr. Laurent 1799 eine Frau mit eiskalter Haut und rotem Lächeln behandelt, erstarrt sein Herz zu Glas. Und heute … heute liegt dieses Buch in deinen Händen.

Ein Manuskript, das atmet.

Das sich mit jedem Leser neu schreibt.

Das dir Unsterblichkeit verspricht – wenn du den Mut hast, weiterzublättern.

Doch Vorsicht: Die Worte dieses Buches kriechen unter die Haut. Sie flüstern dir deinen wahren Namen zu – den Namen, den der Tod nicht aussprechen kann.

Wirst du lesen?

Oder wirst du feststellen, dass die Buchstaben längst auf deinem Spiegel erscheinen …?

Ein Dark – Fantasy Roman von

Marilia GROSSMANN

Man erzählte an dieser Küste nichts geradlinig. Der Wind verschluckte Silben, das Salz zehrte an Wahrheiten, und wer zu laut sprach, weckte Dinge, die lieber schlafen sollten. So hörte man, was die Alten nur bei Neumond sagten, wenn die Brandung schwarz war wie ungeöffnete Tinte und der Wind aus Süden kam: Eine Schuld war hier nie beglichen worden, und jedes Jahr verlangte die See, dass man sich daran erinnerte.

Ihr Name war Calanthe.

Manche sagten, sie habe Augen wie nasser Schiefer. Andere schworen: Ihre Pupillen waren so dunkel wie die Zwischenräume zwischen den Sternen. Manche nannten sie Hexe, andere Heilerin – und dazwischen lag nur ein Messerrücken aus Angst. In den Jahren, als die Dörfer noch kaum Namen trugen und die Boote der Fischer nach Rauchtabak und Teer rochen, war Calanthe überall dort erschienen, wo das Wasser mit den Steinen sprach. Man hatte sie knietief im Schaum des Praia da Tartaruga gesehen, wie sie die Finger in den Sand grub – als lausche sie etwas unter der Erde. Ein anderes Mal stand sie am flachen Ufer von Pedra Branca, die Hände im Schlick, und flüsterte dem kommenden Fang etwas zu.

Ihr Preis – denn alles hatte einen – bestand nicht in Münzen. Ihren Namen auszusprechen in Häusern mit Kreuzen war verboten. Mit nassen Händen zu lügen war untersagt. Und eine leere Muschel? Ihr Zertreten war ein Frevel. So einfach waren ihre Regeln – und doch stolperten Menschen darüber, als wären es Steine.

Doch wer fragte schon, warum Männer eine Frau fürchteten, die Wasser beruhigte? Schuld band sich an das Leichteste: an die lose Naht, an das Wort im falschen Mund. Am Ende war eine Schuld kein Gewicht, sondern ein Lied, das sich in Kehlen festsetzte, bis es einer sang – ob er wollte oder nicht.

An jenem Morgen im Jahr 1824 lag ein bleierner Druck auf der Bucht von Rio das Ostras, als hätte der Himmel beschlossen, näher zu kommen. Die Wellen rollten träge, als hätten sie einen weiten Weg hinter sich, dessen Geschichten sie nicht mehr erzählen konnten. Auf dem alten Boot, das die Männer „Santa Luzia“ nannten, knarrten die Taue, und die Bretter atmeten feucht. Vier Fischer – einer mit einem roten Tuch um den Arm, einer mit einem gebrochenen Zeigefinger, zwei Brüder mit der gleichen schmalen Gier in den Augen – standen um die Gestalt herum, die kniete.

Calanthe war barfuß. Ihre Fußsohlen waren von Rissen durchzogen, als hätten die Dünen versucht, sie festzuhalten. Ihr Haar klebte vom Salz, die Strähnen wie dunkle Algen um ihren Hals. Grobe, rostige Ketten umschlossen ihre Handgelenke. Nicht das Eisen hielt die Männer auf Abstand; Eisen war nur Metall. Es war Calanthes Ruhe, die ihnen die Knie weich machte: die Art, wie sie atmete, als täte sie es nicht für sich selbst, sondern für das Meer, als liehe sie der See ihre Lungen.

„Hebe sie hoch“, sagte der Älteste, den die Männer Capitão nannten, obwohl kein König ihn je ernannt hatte. Sein echter Name war Duarte, dessen Hände das Vergessen kannten, mehr gewöhnt an Netze als an Menschen.

Keiner sah Calanthe in die Augen, denn die Furcht der Männer war älter als sie selbst. Sie bekreuzigten sich – nicht aus reumütigem Herzen, sondern als bauten sie mit den Fingern kleine Zäune, hinter denen sie sich kurz zu Hause wähnten. Sie murmelten Gebete, die wie schlecht gelernte Namen über die Lippen stolperten.

Ein Sommer zuvor hatten die Netze leer gehangen. Die Sardinenschwärme zogen weit hinaus, und die Herren in Campos verlangten dennoch ihre Abgaben. In den Hütten summte der Hunger, und das Summen machte Namen schwer. Man flüsterte sie weg, man sprach sie fest. Da kam der Tag, an dem der Sohn von Madalena – der Frau mit den roten Händen, die am Brunnen Wäsche wusch – nicht mehr aufstand. Fieber, sagten die Frauen. Böses, sagten die Männer. Calanthe nahm seine Stirn, legte sie an ihr Herz und sagte wenig. Der Junge lebte drei Tage länger als gedacht, und als er starb, atmete die Hütte anders, als hätte sie kurz vergessen, wie.

Der Bruder der Mutter, ein Mann mit Zunge wie ein Anker, fluchte über das Haus mit den blauen Fensterläden – jenes, von dem jeder wusste – und über die Nacht, in der Calanthe mit nassen Schritten kam. Er sagte, sie habe den Tod nur vertröstet, um ihren Preis zu erhöhen. Seine Worte fanden Gehör, denn Worte fanden immer irgendwo ein Ohr, das sich wichtig fühlte.

Als die Netze noch leerer wurden und ein Boot am Ilhéu Negro zerschellte – niemand wusste heute mehr, ob wegen eines Felsens oder eines Blicks – zeigten die Männer mit den Lippen in Richtung Calanthe. Mit den Händen taten sie es nicht; man war ja nicht dumm. Doch Lippen waren wie Messer, wenn man sie wetzte.

So standen sie nun um die kniende Frau. Calanthe hob den Kopf so langsam, als müsse ihr Nacken den Norden neu bestimmen. Ihre Augen fanden keinen der Männer; sie schauten an ihnen vorbei, über die Reling, hinaus zu einer Stelle hinter den Wellen, wo das Wasser tiefer war und alte Strömungen schliefen.

„Ihr werdet euch wünschen, ihr hättet mich verbrannt“, sagte sie leise.

Dann fiel sie.

Das Meer verschlang sie ohne Gnade, schloss sich über ihr wie eine gierige Faust, die alles in Vergessenheit zog. Unter den Wellen war es nicht still.

Dort, wo selbst das Licht verstummte, erwachte etwas. Manche nannten es den Schläfer, andere „das, was unter den Wellen wartet“. Es war älter als die Sprache, in der dies erzählt wurde, älter als das Geschick, ein Netz zu flechten.

Calanthe sank, und sie war nicht wehrlos. Tief in ihr lagen Anker aus Worten, einige wie Gebete, andere wie Namen für Dinge, die keine Namen tragen sollten. Manche dieser Worte schrieben sich in Strömungen, als wären sie Sätze, die niemand lesen durfte – noch nicht.

Und noch tiefer lag etwas, das nicht sie war und sie doch benutzte. Etwas, das wusste, dass Geschichten Blut brauchen – und dass manche Körper nichts anderes sind als Bücher, die noch nicht aufgeschlagen wurden.

An der Küste, viele Meilen entfernt, hob ein Mädchen eine Muschel an ihr Ohr. Sie hörte darin nicht das Rauschen, sondern Stimmen. Eine davon lachte, eine andere flüsterte ihren Namen – einen Namen, den sie erst Jahrzehnte später hören sollte. In diesem Moment stand auch ein Junge barfuß am Pier, die Augen auf den Horizont gerichtet. Seine Silhouette würde man in den kommenden Jahrhunderten noch sehen, immer gleich alt, immer wartend.

Die Fischer auf dem Boot spürten, wie der Wind plötzlich warm wurde – wie ein Hauch aus einer anderen Welt. Und dass das Meer, das eben noch grau und träge gewesen war, nun in unruhigen Wirbeln atmete.

Sie hatten recht, sich zu fürchten.

Denn Calanthe war tot.

Und doch nicht.