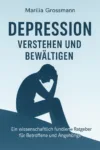

eBook – Depression verstehen und bewältigen

Depression ist mehr als nur vorübergehende Traurigkeit – sie ist eine ernsthafte Erkrankung, die Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Dieses Buch vermittelt wissenschaftlich fundiertes Wissen, zeigt verschiedene Formen von Depression, erklärt Symptome und Ursachen und stellt erprobte Behandlungsmöglichkeiten sowie Selbsthilfestrategien vor.

Es hilft, die Krankheit besser zu verstehen, Hoffnung zu schöpfen und konkrete Schritte der Bewältigung zu gehen – für dich selbst oder einen nahestehenden Menschen.

Im Rahmen der Aktionswoche erhältst du beim Kauf dieses eBooks ein zweites eBook deiner Wahl kostenlos dazu. Du kannst damit dein Wissen vertiefen, Verständnis erweitern oder zusätzliches Material zur Unterstützung wählen.

Diese Aktion soll ermutigen, Gesundheit und mentale Stabilität ganzheitlich zu stärken. Du bist nicht allein auf diesem Weg, und es ist wertvoll, sich Schritt für Schritt Klarheit, Wissen und Halt zu schenken.

-

AutorinMarilia Grossmann

AutorinMarilia Grossmann -

SpracheDeutsch

SpracheDeutsch -

FormatE-Book

FormatE-Book -

VerlagSelfpublishing

VerlagSelfpublishing -

Seitenanzahlca. 200

Seitenanzahlca. 200 -

Erscheinungsdatum2025

Erscheinungsdatum2025 -

KategoriePsychologie & Selbsthilfe

KategoriePsychologie & Selbsthilfe -

Serie„Seelische Gesundheit“

Serie„Seelische Gesundheit“ -

Preis€ 7,95

Preis€ 7,95

👉 Jetzt dein Exemplar sichern

„Depression verstehen und bewältigen“ – der einfühlsame Ratgeber für mehr seelisches Wohlbefinden.

Jetzt kaufen„Depression verstehen und bewältigen“ – dein einfühlsamer Ratgeber für mehr Klarheit, Hoffnung und seelische Stärke.

📘 eBook

Was erwartet dich in diesem Ratgeber?

- Wissenschaftlich fundierte Grundlagen – klare Definition, Abgrenzungen & häufige Mythen

- Formen der Depression – Major Depression, Dysthymie, saisonal, postpartal, bipolar

- Symptome verstehen – psychisch, körperlich & sozial (übersichtlich erklärt)

- Ursachen im biopsychosozialen Modell – Zusammenspiel von Biologie, Psyche & Umfeld

- Diagnose & Behandlung – Psychotherapie, Medikamente, ergänzende Verfahren (Behandlungspyramide)

- Selbsthilfe im Alltag – Tagesstruktur, Bewegung, Schlaf, Ernährung, Entspannung

- Übungen & Methoden – Achtsamkeit, Gedankenstopp, Positiv-Tagebuch, Mini-Meditationen

- Unterstützung durch Angehörige – Do’s & Don’ts und Selbstfürsorge

- Hilfsangebote & Notfallkontakte – 112, TelefonSeelsorge u. v. m.

- Vorlagen & Grafiken – z. B. Tagesplan, Positiv-Tagebuch, Symptome-Übersicht

🎁 Alles, was du brauchst, um Depression zu verstehen und zu bewältigen – fundiert, einfühlsam und praxisnah.

Ein verständlicher, praktischer und einfühlsamer Ratgeber zum Thema Depression – mit Wissen, Übungen und Hoffnung.

Depression betrifft Denken, Körper und Beziehungen – und wird dennoch häufig missverstanden. Dieses eBook schafft Klarheit, macht Mut und zeigt Wege, die im Alltag tragfähig sind.

„Depression verstehen und bewältigen“ verbindet fundiertes Wissen mit einfachen Methoden. Ziel: Entlastung, Orientierung und konkrete Schritte – für Betroffene und Angehörige.

- Verständlich erklärt: Formen, Symptome, Mythen – ohne Fachjargon

- Praktische Hilfe: Struktur, Bewegung, Schlaf, Ernährung – direkt umsetzbar

- Übungen & Methoden: Achtsamkeit, Gedankenstopp, Positiv-Tagebuch

- Für Angehörige: Do’s & Don’ts plus Selbstfürsorge

- Soforthilfe: Hilfsangebote und Notfallkontakte

Wissenschaftlich fundiert – und zugleich nah an der Lebensrealität.

Vorlagen und Mini-Übungen helfen beim Dranbleiben:

- Tages- und Wochenpläne

- Mini-Meditationen & Achtsamkeit

- Behandlungspyramide als Orientierung

Wissen, Methoden und Zuversicht – in einem Leitfaden, der dich Schritt für Schritt begleitet.

Jetzt eBook entdeckenKapitel 1 – Was sind Depressionen?

Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die das gesamte Erleben eines Menschen beeinflusst – Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen und Verhalten. Im Alltag wird sie oft mit „schlecht drauf sein“ oder „traurig sein“ verwechselt. Doch eine Depression ist weitaus mehr: Während Traurigkeit eine normale, vorübergehende Emotion ist, die nach einigen Tagen oder Wochen wieder abklingt, handelt es sich bei einer Depression um einen anhaltenden Zustand, der Wochen bis Monate dauert, intensiver ist und das Leben der Betroffenen so stark beeinträchtigt, dass sie oft nicht ohne Unterstützung zurechtkommen.

Abgrenzung zu normaler Traurigkeit

Traurigkeit entsteht typischerweise als Reaktion auf ein konkretes Ereignis – zum Beispiel einen Verlust, eine Enttäuschung oder eine schwierige Lebensphase. Sie ist unangenehm, aber zugleich ein normaler Bestandteil des menschlichen Erlebens. Depression dagegen kann ohne klar erkennbaren Auslöser auftreten. Sie nimmt den Betroffenen die Fähigkeit, Freude zu empfinden, selbst in Situationen, die früher positiv erlebt wurden. Manche beschreiben diesen Zustand als „alles ist grau“ oder als „emotionales Vakuum“.

Medizinische Einordnung

Medizinisch zählt Depression zu den affektiven Störungen, also Erkrankungen, die vor allem die Stimmungslage betreffen. Charakteristisch ist eine dauerhaft negativ veränderte Grundstimmung, die mindestens zwei Wochen anhält. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit mehr als 280 Millionen Menschen an Depression. Damit gehört sie zu den häufigsten psychischen Gesundheitsproblemen überhaupt und ist eine der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit und Krankheitslast weltweit.

Wichtig ist zu verstehen: Depression ist keine Charakterschwäche und auch kein Zeichen von Faulheit oder mangelndem Willen. Vielmehr handelt es sich um das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Diese Sichtweise entlastet Betroffene, weil sie zeigt: Niemand wählt eine Depression, niemand ist „selbst schuld“.

Alltagserleben von Betroffenen

Die Auswirkungen einer Depression zeigen sich im täglichen Leben. Dinge, die früher Freude bereiteten – ein Hobby, Treffen mit Freunden, Musik hören oder Sport treiben – erscheinen plötzlich bedeutungslos. Schon kleine Aufgaben wie Einkaufen, Duschen oder ein Telefonat können überwältigend wirken. Viele Betroffene berichten von Gedanken wie „Ich bin wertlos“ oder „Es wird nie besser“. Diese inneren Überzeugungen verstärken den Leidensdruck und können zu einem Teufelskreis führen: je stärker die negative Sichtweise, desto schwieriger wird es, positive Erfahrungen zu machen.

Auch körperlich macht sich die Depression bemerkbar: Viele fühlen sich dauerhaft erschöpft, schlafen schlecht oder zu viel, haben Appetitveränderungen oder leiden unter Schmerzen ohne organische Ursache.

Diagnosekriterien

Die medizinischen Klassifikationssysteme wie ICD-11 oder DSM-5 legen klare Kriterien fest. Damit von einer Depression gesprochen werden kann, müssen die drei Hauptsymptome –

- Niedergeschlagenheit,

- Interessen- und Freudverlust,

- Antriebslosigkeit –

über mindestens zwei Wochen fast täglich bestehen. Zusätzlich müssen weitere Symptome hinzukommen, etwa:

- Schlafstörungen,

- Appetitveränderungen,

- Schuld- und Wertlosigkeitsgefühle,

- Konzentrationsstörungen,

- psychomotorische Verlangsamung oder Unruhe,

- Gedanken an den Tod oder Suizid.

Die Schwere einer Depression hängt davon ab, wie viele dieser Symptome auftreten und wie stark sie den Alltag beeinträchtigen.

Gesellschaftliche Dimension

Depression ist eine Volkskrankheit. Schätzungen zufolge erlebt etwa jeder fünfte Mensch im Laufe seines Lebens mindestens eine depressive Episode. Das bedeutet: Fast jede Familie, jeder Freundeskreis oder jedes Arbeitsumfeld ist direkt oder indirekt betroffen. Trotzdem werden Depressionen oft zu spät erkannt, weil Betroffene ihre Beschwerden verschweigen oder selbst nicht einordnen können.

Die gesellschaftliche Relevanz zeigt sich auch darin, dass Depression eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung ist. Sie verursacht hohe persönliche, soziale und wirtschaftliche Kosten – ein weiterer Grund, weshalb Aufklärung und Prävention so wichtig sind.

Entlastung und Hoffnung

Eine klare Definition der Depression schafft Orientierung: Sie zeigt, dass Depression eine ernsthafte Erkrankung ist – nicht eingebildet und nicht selbstverschuldet. Sie kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung oder sozialem Hintergrund. Gleichzeitig macht dieses Wissen Mut: Depression ist behandelbar. Mit Psychotherapie, Medikamenten, Selbsthilfe, Bewegung und sozialer Unterstützung gibt es viele wirksame Wege, Symptome zu lindern und Stabilität zurückzugewinnen.

Fazit

„Was sind Depressionen?“ – diese Frage lässt sich zusammenfassen: Depression ist keine bloße Traurigkeit, sondern eine vielschichtige Erkrankung, die das Leben tiefgreifend beeinflusst. Sie entsteht durch ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, zeigt sich in psychischen wie körperlichen Symptomen und kann lebensbedrohlich werden, wenn sie unbehandelt bleibt. Wer die Symptome erkennt, sollte sich frühzeitig Hilfe holen. Denn je früher eine Depression behandelt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung und ein erfülltes Leben.

Kapitel 2 – Was genau passiert bei einer Depression?

Depression ist keine einfache „schlechte Stimmung“, sondern eine Erkrankung, die auf mehreren Ebenen des menschlichen Erlebens wirkt. Gefühle, Gedanken, Körper und Verhalten verändern sich gleichzeitig – was erklärt, warum die Erkrankung so tiefgreifend und belastend ist.

Gefühlsebene – emotionale Leere statt Traurigkeit

Viele Betroffene berichten nicht nur von Traurigkeit, sondern von einer tiefen inneren Leere, einem „emotionalen Nebel“ oder einer bleiernen Schwere, die sie wie eine unsichtbare Last mit sich tragen. Manche sagen sogar: „Ich fühle gar nichts mehr.“ Dieses Gefühlsvakuum ist besonders bedrückend, weil es den Zugang zu positiven Empfindungen versperrt. Dinge, die früher Freude machten – ein Spaziergang, Musik hören oder der Kontakt zu Freunden – verlieren ihren Wert. Das Leben fühlt sich fremd, sinnlos oder entleert an.

Hinzu kommen häufig Schuldgefühle oder das Gefühl, eine Belastung für andere zu sein. Viele beschreiben eine innere Stimme, die ständig Selbstvorwürfe macht. Die emotionale Dimension der Depression ist daher vielschichtiger als reine Traurigkeit: Sie umfasst Leere, Schuld, Hoffnungslosigkeit und Selbstabwertung.

Kognitive Ebene – Grübelschleifen und negative Denkmuster

Auf der kognitiven Ebene dominieren negative Gedankenmuster. Betroffene grübeln unaufhörlich über vergangene Fehler, zweifeln an ihrem Wert und sehen die Zukunft als aussichtslos. Diese Gedankenspiralen laufen automatisch ab und lassen sich oft nicht willentlich stoppen. Positive Gedanken oder Hoffnungen haben kaum noch Platz.

Entscheidungen werden zur Qual, selbst kleine Dinge wie „Was soll ich essen?“ können enorme Anstrengung erfordern. Die Konzentration lässt nach, viele fühlen sich „wie benebelt“. Im Extrem kann es zu einer Art Denkblockade kommen, bei der kaum noch klarer Gedankengang möglich ist. Dieses Phänomen verstärkt die Hilflosigkeit – man weiß, dass man „anders denken sollte“, schafft es aber nicht.

Körperliche Ebene – Erschöpfung und Schmerzen

Auch der Körper ist betroffen. Viele fühlen sich dauerhaft erschöpft, selbst nach ausreichend Schlaf. Typisch sind Schlafstörungen: Einschlaf- oder Durchschlafprobleme auf der einen Seite, übermäßiges Schlafbedürfnis auf der anderen. Der Appetit verändert sich ebenfalls: Manche verlieren jegliches Hungergefühl, andere neigen zu Heißhungerattacken, oft auf Süßes oder Kohlenhydrate.

Darüber hinaus treten körperliche Beschwerden auf, die keine organische Ursache haben: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Verspannungen. Man spricht hier von somatischen Symptomen. Sie machen deutlich, dass Depression keine „rein psychische“ Erkrankung ist, sondern den gesamten Organismus betrifft.

Verhaltensebene – Rückzug und Stillstand

Im Verhalten zeigt sich die Depression häufig in Rückzug und Vermeidung. Termine werden abgesagt, Hobbys aufgegeben, soziale Kontakte gemieden. Schritt für Schritt verengt sich die Welt. Von außen wirkt das manchmal wie Desinteresse oder Faulheit, tatsächlich geschieht es aber aus dem Gefühl heraus, keine Kraft mehr zu haben.

Viele Betroffene schildern, dass selbst kleinste Handlungen – aufstehen, duschen, einkaufen – wie unüberwindbare Berge erscheinen. Diese Antriebslosigkeit ist eines der Kernsymptome. Im schlimmsten Fall führt sie dazu, dass Menschen tagelang das Bett nicht verlassen.

Biologische Ebene – Veränderungen im Gehirn

Auf der biologischen Ebene lassen sich messbare Veränderungen nachweisen. Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin sind in ihrem Gleichgewicht gestört. Das Belohnungssystem reagiert weniger stark auf angenehme Reize – Freude, Motivation und Interesse verschwinden.

Auch das Stresshormonsystem (HPA-Achse) ist oft dauerhaft aktiviert. Der Cortisolspiegel bleibt hoch, was das Gefühl innerer Anspannung verstärkt und langfristig den Körper belastet. Moderne Bildgebungsverfahren wie MRT oder PET zeigen zudem, dass bestimmte Hirnareale verändert arbeiten – etwa der Hippocampus (Gedächtnis und Stressregulation), die Amygdala (Gefühle) oder der präfrontale Kortex (Planung, Kontrolle).

Wechselwirkung der Ebenen

Alle Ebenen verstärken sich gegenseitig. Negative Gedanken („Ich schaffe das nicht“) führen zu Rückzug, der wiederum das Gefühl von Isolation verstärkt. Schlafstörungen und Erschöpfung verschlimmern die Antriebslosigkeit, was erneut zu Schuldgefühlen führt. So entsteht ein Teufelskreis, der ohne Unterstützung schwer zu durchbrechen ist.

Alltägliche Folgen

Die Folgen sind gravierend: Arbeit, Studium oder Schule können nicht mehr bewältigt werden, Beziehungen zerbrechen, das Selbstwertgefühl sinkt. Viele Betroffene erleben, dass Außenstehende ihre Lage nicht nachvollziehen können – „Du hast doch alles, sei doch froh“ –, was das Gefühl von Unverständnis und Einsamkeit verstärkt.

Mehr als „im Kopf“

All dies zeigt: Depression ist nicht bloß eine schlechte Stimmung oder eine Frage von Willenskraft. Sie ist eine komplexe Erkrankung des gesamten Organismus, die Denken, Fühlen, Körper und Verhalten gleichermaßen betrifft. Deshalb brauchen Betroffene Unterstützung und Verständnis – von Angehörigen ebenso wie von Fachleuten.

Fazit

Depression verändert die Wahrnehmung des eigenen Lebens auf allen Ebenen. Sie raubt Freude und Hoffnung, erzeugt körperliche Beschwerden, blockiert Entscheidungen und führt zu Rückzug. Diese Vielschichtigkeit erklärt, warum Depression eine ernsthafte Erkrankung ist, die professionelle Hilfe erfordert – und warum es so wichtig ist, dass Betroffene ernst genommen und unterstützt werden.

Kapitel 3 – Woran erkennt man eine Depression? (Leitsymptome)

Das Erkennen einer Depression ist entscheidend, um rechtzeitig Hilfe zu ermöglichen. Fachleute haben deshalb drei sogenannte Leitsymptome definiert, die als Kern der Diagnose gelten:

- Niedergeschlagene Stimmung fast den ganzen Tag über, nahezu täglich.

- Verlust von Freude und Interesse an Aktivitäten, die früher wichtig oder angenehm waren.

- Verminderter Antrieb oder schnelle Erschöpfbarkeit.

Diese drei Merkmale bilden das Fundament der Diagnose. Sie müssen über mindestens zwei Wochen nahezu ununterbrochen bestehen, um als Depression gewertet zu werden. Entscheidend ist nicht nur ihr Vorhandensein, sondern auch ihre Intensität und die deutliche Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens.

Begleitsymptome

Neben den Leitsymptomen treten weitere Beschwerden auf, die das Krankheitsbild ergänzen:

- Schlafstörungen (Ein- oder Durchschlafprobleme, frühes Erwachen oder übermäßiges Schlafbedürfnis)

- Appetitveränderungen (verminderter Appetit oder Heißhunger, oft verbunden mit Gewichtsveränderungen)

- Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme („ich kann keinen klaren Gedanken fassen“)

- Gefühle von Schuld, Wertlosigkeit oder Versagen

- Psychomotorische Veränderungen: Verlangsamung des Sprechens oder Bewegens, manchmal auch innere Unruhe und Rastlosigkeit

- Suizidgedanken oder Todessehnsucht, die bei schwereren Verläufen auftreten und unbedingt ernst genommen werden müssen

Je mehr dieser Symptome zusätzlich zu den Leitsymptomen vorliegen, desto wahrscheinlicher und schwerwiegender ist die Diagnose einer Depression.

Abgrenzung zu normalen Stimmungstiefs

Ein zentrales Kriterium für die Abgrenzung ist die Dauer. Ein Stimmungstief nach belastenden Ereignissen – etwa einer Trennung oder einer Prüfung – bessert sich in der Regel nach Tagen oder Wochen. Eine Depression hält dagegen mindestens zwei Wochen ununterbrochen an und bleibt auch dann bestehen, wenn es objektiv keinen Anlass für die Niedergeschlagenheit gibt.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Tiefe der Symptome. Während Traurigkeit oder Stress meist noch mit positiven Momenten durchbrochen werden, erleben depressive Menschen kaum Erleichterung. Selbst freudige Ereignisse oder gute Nachrichten lösen keine echte Freude aus.

Schließlich ist die Beeinträchtigung entscheidend: Depression schränkt das Leben massiv ein. Beruf, Studium oder Schule geraten ins Stocken, Partnerschaften und Freundschaften leiden, Hobbys und Aktivitäten werden aufgegeben.

Ein einfacher Merksatz lautet: Dauer + Tiefe + Beeinträchtigung = Depression

Unterschiedliche Erscheinungsbilder

Nicht jede Depression sieht gleich aus. Manche Menschen wirken nach außen hin noch leistungsfähig, können arbeiten, lachen oder ihren Alltag scheinbar bewältigen. Doch innerlich leiden sie massiv – dieses Phänomen nennt man oft „High-Functioning Depression“.

Andere zeigen eher körperliche Symptome, etwa Schmerzen, Müdigkeit oder Verdauungsprobleme, ohne dass sofort klar wird, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt. Gerade bei älteren Menschen oder in Kulturen, in denen über seelisches Leiden wenig gesprochen wird, kann Depression so lange unerkannt bleiben.

Auch Kinder und Jugendliche können erkranken – bei ihnen zeigt sich die Depression jedoch oft anders: nicht durch Traurigkeit, sondern durch Reizbarkeit, Leistungsabfall oder Rückzug.

Diagnostische Hilfsmittel

Zur Orientierung gibt es Selbsttests oder Fragebögen, die erste Hinweise liefern können, ob eine Depression vorliegen könnte. Dazu gehören standardisierte Instrumente wie das Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Sie können Betroffenen helfen, die eigenen Signale ernst zu nehmen. Wichtig ist jedoch: Diese Tests ersetzen niemals eine professionelle Diagnose.

Eine sichere Abklärung erfolgt ausschließlich durch Ärztinnen, Psychotherapeut:innen oder Fachärzt:innen für Psychiatrie. Sie führen strukturierte Gespräche, erfassen die Symptome systematisch und berücksichtigen auch mögliche körperliche Ursachen, die ähnliche Beschwerden hervorrufen können.

Warum frühes Erkennen so wichtig ist

Viele Menschen leiden lange im Stillen, bevor sie Hilfe suchen – aus Scham, Angst vor Stigmatisierung oder weil sie glauben, „sich nicht so anstellen zu dürfen“. Dieses Zögern ist gefährlich. Unbehandelt kann eine Depression chronisch werden, Rückfälle wahrscheinlicher machen und das Risiko für Folgeprobleme wie Angststörungen oder Suchterkrankungen erhöhen.

Je früher eine Depression erkannt und behandelt wird, desto größer sind die Chancen auf Besserung und Stabilität. Studien zeigen, dass die Prognose deutlich günstiger ist, wenn Betroffene rechtzeitig professionelle Hilfe erhalten.

Warnsignale ernst nehmen

Besonders ernst zu nehmen sind Suizidgedanken. Sie sind kein „Hilferuf“ im banalen Sinne, sondern Ausdruck tiefster Verzweiflung. Wer bei sich selbst oder anderen solche Gedanken bemerkt, sollte sofort Hilfe suchen – sei es beim Hausarzt, in einer psychiatrischen Notfallambulanz oder über Telefonseelsorge.

Fazit

Depression zu erkennen bedeutet, die Kombination aus Leitsymptomen, zusätzlichen Beschwerden, Dauer und Schwere ernst zu nehmen. Es reicht nicht, gelegentliche Traurigkeit als Depression zu bezeichnen – doch ebenso fatal ist es, echte Symptome zu bagatellisieren.

Die klare Diagnose ist der erste Schritt in Richtung Behandlung und Heilung. Sie entlastet Betroffene, weil sie zeigt: „Das, was ich erlebe, hat einen Namen – und es gibt Hilfe.“ Je mehr Menschen über die Anzeichen informiert sind, desto schneller können Betroffene Unterstützung finden.

Depression ist keine Schwäche, sondern eine medizinisch erklärbare und behandelbare Erkrankung. Wer die Warnsignale erkennt, kann früh handeln – und damit Leid verkürzen und Leben retten.