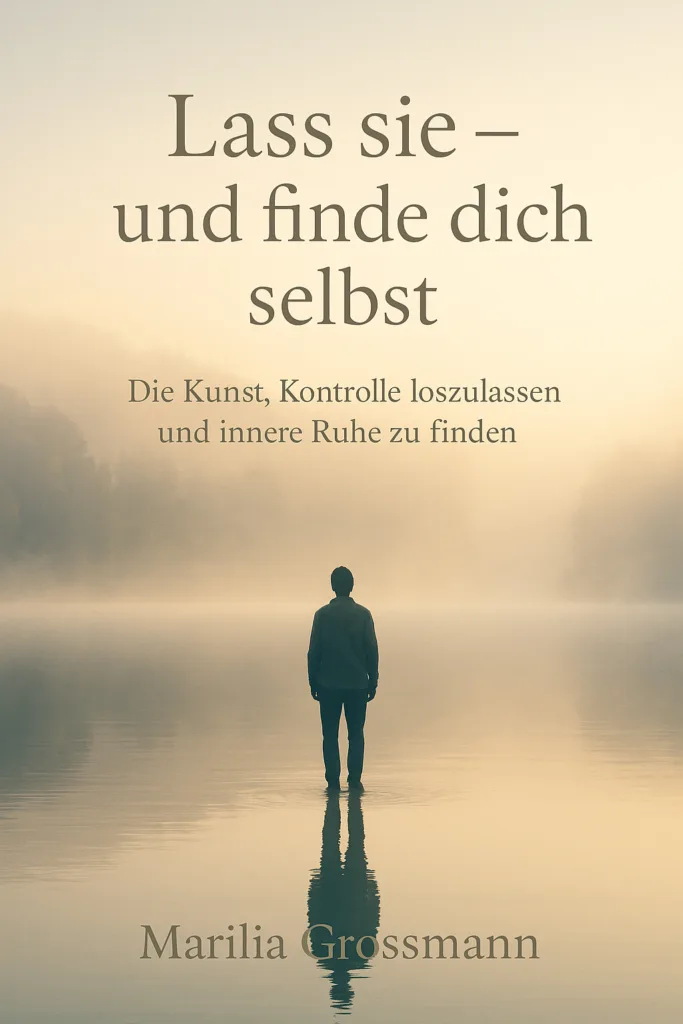

eBook – Lass sie – und finde dich selbst

Loslassen – und zu dir selbst zurückfinden

„Lass sie – und finde dich selbst“ ist kein gewöhnlicher Ratgeber, sondern eine Einladung zu innerer Ruhe und Selbstachtung. Dieses eBook verbindet psychologische Einsicht, achtsame Reflexion und praktische Lebensweisheit zu einem Weg der Befreiung – weg von Kontrolle, hin zu Vertrauen, Leichtigkeit und Klarheit.

Es geht um mehr als Loslassen – es geht darum, wieder in dir selbst anzukommen. Zu erkennen, dass du nicht alles ändern musst, um frei zu sein. Dass Gelassenheit nicht aus Stärke, sondern aus Frieden entsteht. Und dass Beziehungen, Freiheit und Selbstliebe dort beginnen, wo du aufhörst, dich zu beweisen.

- Psychologische Impulse zu Bindung, Kontrolle & Vertrauen

- Reflexionsübungen für Selbstachtung und emotionale Freiheit

- Impulse für Beziehungen, Familie, Beruf & inneres Gleichgewicht

💻 Dies ist ein digitales Produkt.

Nach dem Kauf erhältst du sofortigen Zugang zum eBook (EPUB3) –

zum Lesen, Reflektieren und Wiederfinden.

🧠 Psychologische & achtsamkeitsbasierte Grundlage

Dieses Werk basiert auf Erkenntnissen aus der Psychologie, Bindungsforschung und Achtsamkeitspraxis. Es verbindet moderne Einsichten über emotionale Selbstregulation und zwischenmenschliche Dynamiken mit zeitloser innerer Weisheit.

Wichtige Inspirationsquellen sind unter anderem John Bowlby (Bindungstheorie), Marshall Rosenberg (Gewaltfreie Kommunikation), Jon Kabat-Zinn (Achtsamkeit), Mel Robbins („Let Them Theory“) sowie moderne Konzepte zu Selbstmitgefühl und emotionaler Freiheit.

Eine vollständige Literaturliste findest du im eBook.

-

AutorinMarilia Grossmann

AutorinMarilia Grossmann -

SpracheDeutsch

SpracheDeutsch -

FormateBook (EPUB3)

FormateBook (EPUB3) -

VerlagSelbstverlag

VerlagSelbstverlag -

Erscheinungsjahr2025

Erscheinungsjahr2025 -

KategoriePersönlichkeitsentwicklung / Achtsamkeit / Psychologie

KategoriePersönlichkeitsentwicklung / Achtsamkeit / Psychologie -

Titel„Lass sie – und finde dich selbst“

Titel„Lass sie – und finde dich selbst“ -

Preis€ 6,95

Preis€ 6,95

✨ Jetzt dein Exemplar sichern

„Lass sie – und finde dich selbst“ ist dein Wegbegleiter zu mehr Gelassenheit, Selbstachtung und innerer Freiheit. Dieses eBook zeigt dir, wie du Menschen, Situationen und Erwartungen loslassen kannst – ohne dich zu verlieren, sondern um dich selbst zu finden.

Jetzt kaufen – nur € 6,95Deine Zahlung wird sicher über Digistore24 abgewickelt.

Preis inkl. MwSt. · Sofortiger digitaler Download (EPUB3) · 14 Tage Geld-zurück-Garantie – ohne Risiko.

„Lass sie – und finde dich selbst“ – ein Weg zu Gelassenheit, Selbstachtung und innerer Freiheit. Jetzt Gastautor·in werden →

📘 eBook • Was erwartet dich in „Lass sie – und finde dich selbst“?

Dieses eBook verbindet psychologische Einsichten mit gelebter Achtsamkeit, damit du das Prinzip des Loslassens im Alltag verkörpern kannst – Schritt für Schritt, klar, sanft und umsetzbar.

- Klarheit über Kontrolle, Erwartungen und Projektionen – erkennen, was wirklich zu dir gehört

- Praktische Impulse für Grenzen ohne Schuld und Beziehungen mit Respekt & Gelassenheit

- Alltagstaugliche Reflexionsfragen und Mikro-Übungen für Selbstachtung & innere Ruhe

- „Lass sie …“-Prinzipien: Frieden statt Recht haben, Nähe ohne Besitz, Freiheit in Verbundenheit

- Emotionale Entlastung durch Annahme, Präsenz und bewusste Entscheidungen

- Übersichtliche Struktur mit Merksätzen und kleinen Praxisritualen für jeden Abschnitt

🌿 Dein Weg zu Gelassenheit, Selbstrespekt und innerer Freiheit – achtsam, alltagstauglich und tief wirkend.

„Lass sie – und finde dich selbst“ ist ein achtsamer Wegweiser für alle, die lernen möchten, Kontrolle loszulassen, Grenzen zu setzen und innere Ruhe zu finden – in Beziehungen, Familie, Beruf und im eigenen Herzen.

In einer Welt voller Erwartungen, Bewertungen und Vergleiche vergessen viele, wer sie wirklich sind. Dieses eBook lädt dich ein, das Festhalten zu beenden – an Menschen, Meinungen und Mustern – und wieder in Kontakt mit dir selbst zu kommen.

Es geht nicht darum, andere zu verändern, sondern Frieden in dir selbst zu finden. Jedes Kapitel führt dich tiefer zu Vertrauen, Gelassenheit und emotionaler Freiheit – mit klaren Impulsen, Reflexionen und kleinen Übungen für deinen Alltag.

- Psychologische Einsichten: Verstehen, warum wir festhalten – und wie Loslassen gelingt

- Alltagstaugliche Impulse: kleine Schritte zu Selbstachtung und innerer Ruhe

- Beziehungsweisheit: Nähe ohne Kontrolle, Liebe ohne Besitz, Verständnis statt Urteil

- Achtsamkeit & Selbstmitgefühl: einfache Wege zu Klarheit und emotionaler Balance

- Reflexionsfragen & Merksätze: für tieferes Verständnis und nachhaltige Veränderung

Dieses Buch ist keine Anleitung zum Kampf, sondern eine Einladung zum Frieden. Es schenkt dir Worte, die Raum schaffen – statt Druck zu erzeugen.

Jede Erkenntnis ist mit konkreten Reflexionsübungen und Alltagssituationen verbunden, damit du Veränderung nicht nur verstehst, sondern lebst – im eigenen Tempo.

- Impulse für Kommunikation und Grenzen

- Übungen für emotionale Entlastung und Selbstannahme

- Rituale für mehr Ruhe und Vertrauen

Erlebe, wie Loslassen, Selbstachtung und Achtsamkeit dich innerlich freier machen. Klar, sanft und echt – ein Buch, das dich erinnert, wer du bist.

Jetzt entdecken – € 6,95Deine Zahlung wird sicher über Digistore24 abgewickelt.

Leseprobe

Kapitel 1 — Das Muster des Festhaltens

Das Muster des Festhaltens

Es beginnt selten mit einem großen Ereignis. Oft ist es eine kleine Spannung in der Brust, ein Nicht-Loslassen-Können nach einem Gespräch, der Impuls, eine Nachricht noch ein zweites, drittes Mal zu lesen. Du merkst, wie Gedanken Kreise ziehen, wie du in Möglichkeiten, Deutungen, Erklärungen verfällst. Etwas in dir will halten: das Bild, die Kontrolle, die Hoffnung, dass es doch noch so wird, wie du es brauchst. Und während du festhältst, verengt sich der Raum in dir, bis die Welt nur noch aus diesem einen Thema zu bestehen scheint.

Dieses Kapitel ist eine Kunst des Hinsehens. Wir betrachten das Festhalten nicht als Fehler, sondern als gut gemeinten Versuch deiner Psyche, Sicherheit zu schaffen. Wir nehmen das Muster in die Hand, drehen es im Licht, erkennen seine Schichten – und geben ihm einen anderen Platz in deinem Leben. Denn verstehen ist der erste leise Schritt des Loslassens.

Woran wir festhalten

Festhalten zeigt sich auf vielen Ebenen: in Beziehungen, in Rollen, in Geschichten über uns selbst. Wir halten an Menschen fest, die uns einmal Nähe gaben – auch wenn diese Nähe inzwischen Bedingungen hat, die uns klein machen. Wir halten an Rollen fest, die uns Bedeutung gaben – auch wenn sie uns heute erschöpfen. Wir halten an Überzeugungen fest, die uns einst schützten – auch wenn sie uns heute einengen. Festhalten kann sein: immer noch erklären zu wollen; beweisen zu wollen; recht haben zu müssen; Erwartungen erfüllen zu wollen, die niemand mehr geprüft hat.

Es gibt auch subtilere Formen: das Überanalysieren von Nachrichten; das gedankliche Zurückspulen von Gesprächen; das stumme Hoffen, dass jemand „endlich merkt“, was du brauchst, ohne dass du es sagst. Festhalten ist manchmal auch Schweigen – das Sich-Zurücknehmen, um Bindung zu sichern. Oder Aktivismus – das immer Noch-Mehr-Tun, um einen Ausgang zu kontrollieren, der sich dem Zugriff entzieht.

Warum wir festhalten: Das innere Versprechen

Unter jedem Festhalten liegt ein Versprechen: „Wenn ich nur genug erkläre, bleibe ich geliebt.“ – „Wenn ich stark bleibe, bricht nichts zusammen.“ – „Wenn ich recht habe, muss ich mich nicht schämen.“ – „Wenn ich sie halte, bleibe ich wichtig.“ Diese Versprechen sind nicht rational, sondern gespeicherte Körper-Erinnerungen aus frühen Bindungen. Sie stammen aus Zeiten, in denen Zugehörigkeit überlebenswichtig war. Darum fühlt sich Loslassen oft bedrohlich an: Es berührt unsere ältesten Strategien, uns sicher zu fühlen.

Das Muster des Festhaltens ist also kein Charakterfehler, sondern eine alte Intelligenz, die heute zu viel Raum einnimmt. Es ist ein Automatismus, der sich meldet, sobald Unsicherheit auftaucht. Manche nennen es „Kontrollmodus“, manche „Anklammern“, andere „Vermeidung durch Anstrengung“. Namen sind zweitrangig. Wichtig ist, zu erkennen: Dein System versucht, dich zu schützen.

Kontrolle als Trost

Kontrolle ist die Lieblingsstrategie des Festhaltens. Sie gibt das Gefühl, wirksam zu sein. Kontrolle verspricht: „Wenn du genug weißt, passiert nichts Schlimmes.“ – „Wenn du alle Eventualitäten checkst, wirst du nicht überrascht.“ – „Wenn du sie überzeugst, bleibst du sicher.“ Doch Kontrolle hat einen Preis. Je stärker du versuchst, das Außen zu lenken, desto mehr entfernst du dich von dir. Du hörst die feinen Signale deines Körpers nicht mehr, du spürst deine Grenzen nicht, du verlierst die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten. Kontrolle macht eng – und eng ist das Gegenteil von lebendig.

Das Paradox: Je mehr wir kontrollieren, desto weniger vertrauen wir. Und je weniger wir vertrauen, desto mehr müssen wir kontrollieren. Dieser Kreislauf hält sich selbst am Leben – bis du ihn bemerkst.

Die Sprache des Körpers

Bevor der Verstand Geschichten produziert, spricht der Körper. Festhalten spürst du als Enge, Druck hinter dem Brustbein, angespannten Kiefer, flache Atmung, Rastlosigkeit in den Händen. Dein Nervensystem schaltet in einen Modus erhöhter Wachsamkeit. Nicht, weil tatsächlich Gefahr droht, sondern weil Bedeutung im Raum steht: eine Beziehung, ein Selbstbild, eine erhoffte Zukunft. Wenn du lernst, diese Signale „früh“ zu lesen, wirst du früher wählen können – und nicht mehr erst, wenn du schon in zehn Chats hinabgescrollt oder drei Erklärungs-Memos geschrieben hast.

Eine einfache Praxis hilft: Benenne die Empfindung, nicht die Geschichte. „Da ist Enge in der Brust.“ – „Der Atem ist flach.“ – „Der Kiefer will beißen.“ So verlagerst du Aufmerksamkeit aus dem Denken ins Spüren. Spüren ist Gegenwart. Denken reist oft in die Vergangenheit oder Zukunft. Loslassen geschieht hier.

Bindung und die Angst vor Leere

Vieles, was wir festhalten, halten wir nicht wegen seines Wertes fest, sondern wegen der Leere, die wir fürchten, wenn es fehlt. Leere ist kein Nichts; sie ist Raum, der noch nicht vertraut ist. Wer Leere meidet, füllt sie reflexhaft: mit Scrollen, Planen, Reden, Erklären, Arbeiten. Doch nur in der Leere wird sichtbar, was wirklich bleiben will. Das gilt für Beziehungen wie für Projekte. Leere ist nicht das Ende, sondern der Übergang – jener Zwischenraum, der uns erlaubt, zu wählen statt zu reagieren.

Loslassen wäre leichter, wenn wir Leere nicht als Feind, sondern als Atem betrachten. Ein Einatmen braucht den Ausatmen. Ein Kapitel braucht die weiße Seite. Eine Bindung braucht den Zwischenraum, in dem zwei Menschen sich selbst wiederfinden.

Stille Glaubenssätze

Unter deinem Festhalten wirken Leitsätze. Sie sind oft unbewusst, aber wirksam. Beispiele:

- „Wenn ich nicht erkläre, versteht mich niemand.“

- „Wenn ich nicht stark bin, geht alles kaputt.“

- „Wenn ich nicht nachfrage, werde ich vergessen.“

- „Wenn ich loslasse, verliere ich.“

- „Wenn ich nicht recht habe, bin ich falsch.“

Solche Sätze sind nicht die Wahrheit, sondern alte Schutzverträge. Sie wurden einmal geschlossen, damit du weitergehen konntest. Heute dürfen sie geprüft werden. Die Prüfung ist freundlich: „Dient mir dieser Satz noch?“ – „Wer wäre ich ohne ihn?“ – „Welche neue Wahrheit könnte meinen Frieden fördern?“

Das Muster erkennen: Von der Spirale zur Schleife

Ein Muster ist eine wiederkehrende Abfolge. Beim Festhalten läuft es oft so: Reiz → Bedeutung → Anspannung → Kontrolle → kurzfristige Erleichterung → neue Unsicherheit → mehr Kontrolle. Die Spirale dreht sich weiter, weil die Erleichterung auf Kontrolle beruht, nicht auf Vertrauen. Wir wollen die Spirale nicht bekämpfen, sondern sie in eine Schleife verwandeln: Reiz → Bedeutung → Anspannung → innehalten → spüren → wählen → handeln. In der Schleife gibt es einen bewussten Zwischenraum. Dieser Zwischenraum ist deine Freiheit.

Praktische Übung: 90 Sekunden Innehalten

Ziel: Den Übergang von Impuls zu Wahl trainieren.

So geht’s: Wann immer du merkst, dass du festhältst (Reflex zum Erklären, Kontrollieren, Nachfragen): Stelle einen Timer auf 90 Sekunden. Lege eine Hand auf den Brustkorb, die andere auf den Bauch. Atem durch die Nase, langsam. Zähle den Atem: Einatmen bis vier, ausatmen bis sechs. Benenne leise, was du spürst. Kein inneres Argumentieren, nur Wahrnehmen. Nach 90 Sekunden stelle nur eine Frage: „Was dient meinem Frieden jetzt?“ Handle erst danach.

Warum es wirkt: 90 Sekunden reichen oft, damit die akute Adrenalin-Welle abklingt. Du verschiebst von Reaktivität zu Präsenz. Entscheidungen, die aus Präsenz getroffen werden, erzeugen weniger Regret – und das Nervensystem lernt, dass Innehalten sicher ist.

Übung: Das kleine Nein

Ziel: Grenzen spürbar machen, ohne Drama.

So geht’s: Wähle eine kleine Situation (eine Bitte, die dich minimal überfordert; eine Nachricht, die du nicht jetzt beantworten willst). Antworte klar und freundlich: „Heute nicht, ich melde mich morgen.“ – „Dafür habe ich gerade keine Kapazität.“ – „Danke für die Einladung, diesmal passe ich.“ Beobachte den Körper: Welche Empfindung taucht auf? Erlaube ihr, da zu sein. Atme. Wiederhole die Übung an drei verschiedenen Tagen.

Warum es wirkt: Festhalten entsteht oft, weil Grenzen verschwimmen. Das kleine Nein ist ein Trainingsimpuls für Selbstachtung. Es demonstriert deinem System: Verbindung bleibt bestehen, obwohl du dich schützt.

Die Rolle von Klarheit

Wir halten häufig fest, weil etwas Unausgesprochenes in der Luft liegt. Klarheit ist wie Lüften. Sie ist nicht hart; sie ist frisch. Ein klarer Satz kann eine ganze Woche Grübeln ersetzen: „Mir ist Nähe wichtig, aber nicht um den Preis meiner Selbstachtung.“ – „Ich kann das heute nicht leisten.“ – „Ich möchte, dass wir ehrlich über Erwartungen sprechen.“ Klarheit ist kein Angriff. Sie ist eine liebevolle Ausrichtung auf das, was wahr ist.

Wenn Klarheit Angst macht, erinnere dich: Unklarheit ist auch eine Entscheidung – sie entscheidet für Verzettelung. Klarheit entscheidet für Frieden. Sie kann dazu führen, dass andere gehen – oder bleiben. In beiden Fällen ordnet das Leben sich. Das ist das Wirken von Vertrauen.

„Lass sie“ als innere Haltung

„Lass sie“ ist weniger Anweisung an andere als Erlaubnis an dich. Lass sie denken, was sie wollen – und lass dich dennoch deinem inneren Kompass folgen. Lass sie reden – und lass deinen Körper entscheiden, wie viel Raum das bekommt. Lass sie gehen – und lass die Leere atmen, bis Neues sichtbar wird. „Lass sie“ heißt: Ich wähle mich, ohne dich zu entwerten. Es ist eine elegante Entkopplung von Selbstwert und äußerer Bestätigung.

Wenn Festhalten als Liebe verkleidet ist

Liebe verwechselt sich leicht mit Verantwortung. Du könntest glauben: „Wenn ich nicht halte, falle ich oder fällt er/sie.“ Doch reife Liebe hält nicht fest – sie hält Raum. Raum für Wachstum, Differenz, Rhythmus. Raum heißt: Ich bin zugewandt, ohne zu ziehen. Ich bin erreichbar, ohne mich zu verlieren. Ich kommuniziere, ohne zu überzeugen. Raum ist mutig, weil er Unsicherheit zulässt. Aber nur im Raum kann Nähe freiwillig werden.

Der Schatten des Rechthabens

Manchmal halten wir an Meinungen fest, weil das Eingeständnis von Irrtum sich anfühlt wie Identitätsverlust. Das Bedürfnis, recht zu haben, schützt unser Selbstbild – aber es schützt uns auch vor Wachstum. Frage dich: „Was verliere ich wirklich, wenn ich nicht recht habe?“ Oft lautet die ehrliche Antwort: Ich verliere einen alten Stolz und gewinne Beweglichkeit. In Beziehungen schafft das Wunder: Es wird plötzlich wieder möglich, einander zu verstehen, statt sich zu beweisen.

Selbstzuwendung statt Selbstverbesserung

Festhalten verstärkt sich, wenn du versuchst, dich „weg zu optimieren“. Selbstverbesserung ist nicht per se falsch, doch sie kann eine subtile Form der Ablehnung sein: „Ich darf erst loslassen, wenn ich perfekt bin.“ – „Ich werde lieben, wenn ich verdiene.“ Der Umweg ist unnötig. Selbstzuwendung fragt: „Was bräuchte ich jetzt, um weich zu werden?“ Manchmal ist die Antwort banal: Wasser trinken. Schlaf. Frische Luft. Eine Umarmung. Ein ehrlicher Satz. Selbstzuwendung realisiert Frieden in kleinen, konkreten Gesten – dort, wo Festhalten abstrakt bleiben will.

Mikro-Loslassen im Alltag

Loslassen ist trainierbar. Nicht als heroischer Akt, sondern als Serie kleiner Entscheidungen:

- Eine Nachricht nicht sofort beantworten. Den Körper zuerst beruhigen.

- Einen Tab schließen, der nur aus Gewohnheit offen ist.

- Einen Gegenstand verschenken, der nur Vergangenheit lagert.

- Einen Satz kürzer machen. Keine Rechtfertigung anhängen.

- Vor dem Schlafen: drei Atemzüge lang bewusst ausatmen.

Diese Mikro-Handlungen senden einem alten System neue Signale. Mit der Zeit wird Loslassen nicht mehr als Verlust erlebt, sondern als Normalität: wie Ausatmen.

Grenzen der Verantwortung

Ein Teil des Festhaltens entsteht, weil wir Verantwortung verwechseln. Echte Verantwortung betrifft deine Handlungen, deine Worte, deinen gelebten Wert. Falsche Verantwortung betrifft die Gefühle anderer, ihre Lebenslektionen, ihre Wege. Du kannst anbieten, begleiten, spiegeln. Aber du kannst niemandem das Lernen abnehmen, ohne beide zu verkleinern – dich und den anderen. Loslassen heißt dann: die Aufgaben zurückzugeben, die dir nie gehörten.

Ein Protokoll für schwierige Momente

1. Erkennen. „Ich halte fest.“ Benenne, was genau: Person, Idee, Ausgang, Recht haben, Bild.

2. Spüren. Wo im Körper? Enge, Hitze, Kälte, Kribbeln, Druck. Drei Atemzüge lang bleiben.

3. Erlauben. Kein inneres Korrigieren. Nur Dasein lassen. „Auch das gehört gerade dazu.“

4. Klären. Was ist meine Verantwortung – und was nicht? Ein Satz genügt.

5. Wählen. Was dient meinem Frieden in den nächsten zehn Minuten? Eine konkrete, kleine Handlung.

6. Kommunizieren. Falls nötig: einfach, wahr, freundlich. Ohne Übererklärung.

7. Nachsorge. Körper beruhigen: Gehen, duschen, Tee, Tageslicht, Schlaf. Frieden pflegen ist Pflicht, keine Kür.

Fallbeispiel: Die ungeklärte Nachricht

Du bekommst eine knappe Antwort auf etwas Wichtiges. Sofort spannt sich dein Magen an. Der Impuls: nachfragen, erklären, drängen. Stattdessen stoppst du. 90 Sekunden Atem. Du spürst: Angst vor Bedeutungsverlust. Du merkst: Es ist nicht deine Aufgabe, die Stimmung des anderen zu regulieren. Du wählst: „Ich frage in zwei Tagen nach einem Gespräch, wenn ich ruhiger bin.“ Du schreibst jetzt nur: „Danke, ich melde mich am Freitag mit Ruhe.“ Das Ergebnis: Du bleibst in dir. Am Freitag führt ihr ein gutes Gespräch – oder nicht. Dein Frieden hängt davon nicht ab. Das ist Loslassen in Aktion.

Selbstrespekt als Leitschnur

Ein einfacher Prüfstein hilft in aufgeladenen Situationen: „Ist das, was ich gleich tue, respektvoll mir gegenüber?“ Wenn die Antwort Nein ist, ist das ein Signal. Selbstrespekt ist nicht Egoismus; er ist die Basis vertrauensvoller Beziehungen. Menschen, die sich respektieren, müssen andere nicht halten, um sich sicher zu fühlen. Sie wählen Nähe, wo Nähe erwidert wird, und lassen gehen, wo sie sich selbst verlieren würden.

Die Schönheit des Unfertigen

Festhalten liebt die Vollendung. Es will Kapitel abschließen, Antworten haben, Schleifen binden. Doch das Leben ist ein Entwurf. Unfertigkeit ist kein Mangel; sie ist die Landschaft, in der Entwicklung geschieht. Wer Unfertigkeit würdigt, muss weniger kontrollieren. Wenn etwas offen bleibt, heißt das nicht, dass du versagt hast. Es heißt: Du lebst.

Ritual: Abends den Tag zurückgeben

Lege dich hin oder setze dich bequem. Atme. Stelle dir vor, der Tag liegt als Bündel in deinen Händen: Begegnungen, Sätze, Blicke, Missverständnisse, kleine Siege. Hebe das Bündel in Gedanken über deinen Kopf und sage leise: „Ich gebe zurück, was nicht mir gehört. Ich behalte, was mich nährt.“ Dann lass das Bündel in den Fluss des Lebens sinken. Beobachte, was in den Händen bleibt: vielleicht Wärme, vielleicht Leere, vielleicht ein einziger Satz. Schlafe damit ein. Dieses kleine Bild trainiert den Muskel des Vertrauens.

Merksätze

- Festhalten ist ein alter Schutz, kein Feind. Bedanke dich – und wähle neu.

- Klarheit ist Lüften: ein frischer Satz ersetzt eine Woche Grübeln.

- Leere ist Atem, nicht Abgrund.

- Selbstrespekt entscheidet: Was dient meinem Frieden jetzt?

- „Lass sie“ heißt: Ich bleibe bei mir – freundlich, klar, zugewandt.

Ein leiser Ausblick

Wenn du dieses Kapitel schließt, prüfe nicht, ob du schon loslassen kannst. Prüfe, ob du sanfter mit dir bist. Ob du 90 Sekunden Innehalten zugelassen hast. Ob ein Satz klarer geworden ist. Das sind keine kleinen Dinge; es sind die Bausteine einer neuen Haltung. Im nächsten Kapitel sehen wir uns die Illusion der Kontrolle an – und wie du sie erkennst, ohne dich zu verurteilen. Bis dahin darfst du üben, in Momenten des Festhaltens zu atmen, zu spüren, zu wählen. Schritt für Schritt wird aus Anspannung ein Rhythmus, aus Kontrolle Vertrauen, aus Engheit Raum.

Kapitel 2 — Die Illusion der Kontrolle

Die Illusion der Kontrolle

Kontrolle gibt uns das Gefühl, dem Chaos zu entkommen. Sie flüstert: „Wenn du dich nur genug anstrengst, passiert nichts Unvorhergesehenes.“ Sie verspricht Sicherheit, Verlässlichkeit, ein Leben ohne Überraschungen. Doch was sie in Wahrheit schenkt, ist Erschöpfung. Denn das Leben lässt sich nicht zähmen – und je mehr wir es versuchen, desto weiter entfernen wir uns vom Fluss, der uns trägt.

Kontrolle ist eine Illusion, die wir aus Angst geboren haben. Angst vor Unsicherheit, Angst vor Verlust, Angst, nicht genug zu sein. Sie gibt Struktur, wo Vertrauen noch fehlt. Und während sie uns kurzfristig schützt, hält sie uns langfristig gefangen. Wir werden zu Wächterinnen und Wächtern eines Systems, das uns Sicherheit verspricht, aber Lebendigkeit raubt.

Wie Kontrolle entsteht

Das Bedürfnis nach Kontrolle wurzelt in der Kindheit. Ein Kind, das erlebt, dass seine Umgebung unberechenbar ist – emotional, körperlich oder zwischenmenschlich – lernt früh: „Ich muss wachsam sein, um sicher zu bleiben.“ Es beginnt, auf Muster zu achten, kleinste Stimmungen zu lesen, auf Signale zu reagieren. Diese Wachsamkeit wird zum Überlebensinstinkt, später zur Charaktereigenschaft. Kontrolle erscheint dann nicht mehr als Wahl, sondern als Pflicht.

Viele von uns haben gelernt, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist: an Anpassung, an Leistung, an Ruhe, an Vernunft. Also kontrollieren wir uns selbst – unsere Gefühle, unsere Worte, unsere Reaktionen – um dazuzugehören. Und irgendwann merken wir nicht mehr, dass die innere Anspannung kein natürlicher Zustand ist, sondern ein erlernter. Kontrolle ist dann keine bewusste Handlung mehr, sondern Atemtechnik des Überlebens.

Kontrolle und die Illusion der Vorhersehbarkeit

Wir glauben, Kontrolle verschaffe uns Sicherheit, doch sie verschafft uns nur Berechenbarkeit. Wir planen, strukturieren, analysieren, um das Unbekannte zu bändigen. Aber das Leben bleibt ein Organismus, kein Mechanismus. Es bewegt sich in Wellen, nicht in Linien. Selbst das, was stabil wirkt – Beziehungen, Arbeit, Gesundheit – ist immer im Wandel. Kontrolle ist der Versuch, den Ozean mit den Händen zu halten.

Wenn du einmal beobachtest, wie sich Wasser verhält, wirst du verstehen: Je fester du zupackst, desto weniger bleibt. Erst wenn du die Hände öffnest, ruht es in deinen Handflächen. So verhält es sich mit allem Lebendigen – Menschen, Gefühlen, Plänen. Sie brauchen Raum, nicht Griff.

In Wahrheit entsteht das Bedürfnis nach Kontrolle oft dort, wo Vertrauen verwundet wurde. Wer einmal erlebt hat, dass Dinge plötzlich zerfallen, möchte nie wieder überrascht werden. Doch paradoxerweise entsteht Heilung nicht, wenn wir den Fluss aufhalten, sondern wenn wir lernen, uns in ihm zu bewegen. Kontrolle gibt das Gefühl, etwas zu bewahren – aber nur Vertrauen lässt wirklich halten. Vertrauen in den Moment, in den Körper, in das, was kommt, auch wenn du es nicht kennst.

Perfektionismus – die elegante Form der Kontrolle

Perfektionismus sieht aus wie Engagement, ist aber oft verkleidete Angst. Es ist der Versuch, Kritik zu vermeiden, indem man alles vorausdenkt. Perfektionismus flüstert: „Wenn ich alles richtig mache, bin ich sicher.“ Doch die Sicherheit bleibt aus – denn sie hängt nicht von Leistung ab, sondern von innerer Akzeptanz. Perfektionismus ist ein stiller Vertrag mit der Angst: „Ich tue alles, damit du mich in Ruhe lässt.“ Und die Angst antwortet: „Dann tue noch mehr.“

Der innere Perfektionist ist kein Feind, sondern ein Wächter, der gelernt hat, dass Liebe verdient werden muss. Wenn du ihn erkennst, kämpfe nicht gegen ihn. Bedanke dich, dass er dich schützen wollte – und lade ihn ein, sich auszuruhen. Vielleicht braucht er zum ersten Mal das Gefühl, dass nichts verbessert werden muss, damit du sicher bist. Perfektionismus löst sich nicht durch Disziplin, sondern durch Milde.

Die Lösung liegt nicht im Aufgeben, sondern im Umlernen. Frage dich: „Was wäre gut genug?“ – und atme, bevor du handelst. Perfektion will beweisen; Präsenz will erleben. Echte Qualität entsteht aus Ruhe, nicht aus Druck.

Kontrolle in Beziehungen

In Beziehungen zeigt sich Kontrolle oft als Fürsorge, Rationalität oder Hilfsbereitschaft – doch ihr Motiv ist Angst. „Ich weiß, was für dich besser ist.“ – „Ich erinnere dich nur.“ – „Ich wollte dich nur schützen.“ Das mag liebevoll gemeint sein, doch es beraubt den anderen seiner Eigenverantwortung. Kontrolle verhindert Wachstum – sowohl deins als auch das des Gegenübers. Liebe, die hält, aber nicht drückt, braucht Vertrauen in die Selbstregulation des anderen.

Wenn du dich ertappst, wie du kontrollierst, halte kurz inne. Frage: „Was in mir hat gerade Angst?“ Und dann: „Was würde Vertrauen tun?“ Manchmal ist Vertrauen Schweigen. Manchmal ein einfaches „Ich bin da, wenn du mich brauchst.“ – mehr nicht.

Die subtile Kontrolle des Denkens

Kontrolle zeigt sich nicht nur im Handeln, sondern auch im Denken. Grübeln ist mentale Kontrolle: der Versuch, durch Denken etwas zu verhindern, das bereits geschehen ist oder nie geschehen wird. Grübeln erschafft eine Illusion von Einfluss. Du drehst die Gedanken, weil du glaubst, irgendwo zwischen den Worten liegt die Lösung. Doch was du eigentlich suchst, ist Ruhe – und die liegt jenseits des Denkens.

Wenn du merkst, dass du im Grübeln gefangen bist, stoppe nicht gewaltsam. Verschiebe deine Aufmerksamkeit in den Körper. Atme. Lausche auf Geräusche. Spüre die Temperatur. Realität ist immer körperlich. Im Körper endet die Illusion der Kontrolle.

Wenn Kontrolle Sicherheit sabotiert

Ironischerweise zerstört Kontrolle oft genau das, was sie schützen will: Vertrauen, Verbindung, Spontaneität. Ein Mensch, der ständig überprüft, ob alles stimmt, erzeugt Distanz. Eine Beziehung, die von ständiger Überwachung lebt, verliert Wärme. Ein Geist, der nichts offen lässt, verliert Kreativität. Kontrolle gibt Struktur, aber sie nimmt Bewegung. Und das Leben, das sich nicht mehr bewegen darf, nennt man Stillstand.

In Wahrheit entsteht Sicherheit nicht aus Kontrolle, sondern aus Flexibilität. Ein Baum übersteht Stürme nicht, weil er starr ist, sondern weil er sich biegt. Wenn du lernen willst, dich sicher zu fühlen, während du nicht alles weißt, musst du die Kunst der Bewegung üben – innerlich und äußerlich. Das ist der Beginn von Vertrauen.

Übung: Die kleine Unsicherheit

Ziel: Das Nervensystem sanft an Unvorhersehbarkeit gewöhnen.

So geht’s: Wähle bewusst eine kleine Situation, in der du Kontrolle abgibst. Zum Beispiel: Lass jemand anderen die Route bestimmen. Antworte auf eine Nachricht erst morgen. Lass den Tag ohne Plan beginnen. Beobachte die Reaktion deines Körpers. Vielleicht meldet sich Unruhe. Vielleicht sogar Schuld. Bleib dabei. Atme. Und sage leise: „Ich bin sicher, auch wenn ich nicht weiß, was kommt.“

Warum es wirkt: Du trainierst Toleranz für Unsicherheit – das Fundament von Vertrauen. Mit jedem Mal lernt dein System: Kontrolle ist nicht nötig, um sicher zu sein.

Übung: Kontrolle benennen

Ziel: Bewusstheit schaffen über Kontrollimpulse.

So geht’s: Führe drei Tage lang ein kleines Protokoll. Immer wenn du merkst, dass du etwas „im Griff behalten“ willst, notiere kurz: Was will ich gerade kontrollieren? – Was befürchte ich, wenn ich es nicht tue? – Was würde passieren, wenn ich es geschehen lasse? Nach drei Tagen lies deine Notizen. Du wirst Muster erkennen: Meist steckt unter Kontrolle die Angst, wertlos oder vergessen zu sein. Das Erkennen allein schwächt die Illusion.

Die Kraft des Zulassens

Zulassen ist das Gegenteil von Kontrolle, aber kein passives Ergeben. Es ist aktives Mitfließen. Zulassen heißt: Ich bleibe wach und präsent, während ich das Leben wirken lasse. Ich öffne mich der Bewegung, ohne mich zu verlieren. Zulassen verlangt Mut, denn es konfrontiert dich mit dem Unbekannten. Doch darin liegt die Freiheit. Freiheit heißt nicht, dass alles perfekt läuft. Freiheit heißt, dass du dich sicher fühlst, auch wenn es das nicht tut.

Manchmal geschieht das Zulassen in einem Moment der Stille – du sitzt da, alles in dir will eingreifen, und du tust nichts. Nur atmen. Und das Leben atmet weiter. Dieser Augenblick ist heilig, weil er dich mit etwas Größerem verbindet als deinem Willen.

Die spirituelle Dimension von Kontrolle

Viele spirituelle Lehren sprechen vom „Hingeben“. Hingabe wird oft missverstanden als Aufgabe. In Wahrheit ist sie ein Zustand tiefer Intelligenz: das Vertrauen, dass das Leben in dir weiß, was zu tun ist. Kontrolle stammt aus Angst, Hingabe aus Verbindung. Wenn du Kontrolle loslässt, kehrst du nicht ins Chaos zurück – du kehrst ins Ganze zurück.

Das Leben ist kein Gegner, den man bezwingen muss. Es ist ein Strom, der dich trägt, wenn du dich nicht dagegenstemmen musst. Kontrolle trennt, Vertrauen vereint. Und zwischen beidem liegt nur ein Atemzug.

Fallbeispiel: Der geplante Tag

Du planst deinen Tag minutiös. Jeder Termin, jede Aufgabe. Doch plötzlich fällt etwas aus – jemand sagt ab, eine Nachricht bleibt unbeantwortet. Sofort spürst du Anspannung. Der Reflex: neu planen, ersetzen, kontrollieren. Stattdessen atmest du. Du sagst: „Vielleicht will der Tag anders.“ Du gehst spazieren. Später triffst du zufällig eine Freundin, mit der du genau das Gespräch führst, das du gebraucht hast. Kontrolle hätte diesen Zufall verhindert. Vertrauen hat ihn ermöglicht.

Von Kontrolle zu Klarheit

Klarheit ist nicht Kontrolle. Kontrolle sagt: „Ich muss wissen, wie es ausgeht.“ Klarheit sagt: „Ich weiß, was mir wichtig ist, und handle danach.“ Kontrolle will Ergebnisse, Klarheit will Wahrhaftigkeit. Wenn du beginnst, Kontrolle durch Klarheit zu ersetzen, verändert sich alles: Entscheidungen werden ruhiger, Beziehungen ehrlicher, Tage leichter. Klarheit erlaubt, das Unbekannte zu umarmen, weil du dir selbst vertraust.

Ritual: Der unbeeinflusste Moment

Setze dich für fünf Minuten ohne Musik, ohne Bildschirm, ohne Plan. Nimm wahr, was geschieht, wenn du nichts steuerst. Vielleicht Langeweile, vielleicht Frieden. Lass den Moment so sein, wie er ist. Du musst nichts verstehen. Nur spüren. Das ist der Anfang von Vertrauen.

Merksätze

- Kontrolle ist ein Schutzreflex, kein Charakterzug.

- Perfektionismus ist Angst in eleganter Kleidung.

- Zulassen ist aktives Vertrauen, kein Aufgeben.

- Klarheit ersetzt Kontrolle – sie orientiert, statt zu fesseln.

- Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Atemzug. In ihm beginnt Freiheit.

Ein leiser Ausblick

Kontrolle loszulassen ist ein Prozess. Du wirst Momente erleben, in denen du wieder planst, lenkst, analysierst. Das ist menschlich. Entscheidend ist nicht, dass du nie wieder kontrollierst, sondern dass du erkennst, wenn du es tust. Jeder Moment des Erkennens ist Heilung. Vertrauen wächst nicht plötzlich – es wächst in kleinen, unspektakulären Augenblicken, in denen du dich traust, das Leben wieder zuzulassen.

Vielleicht beginnt es damit, dass du einen Satz ungesagt lässt. Oder dass du dir erlaubst, nicht zu wissen, was du fühlst. In dieser Leere liegt keine Gefahr, sondern Raum. Raum für dich, für das, was wirklich werden will. Kontrolle versucht, das Leben zu halten – Vertrauen lässt es geschehen. Und während du lernst, beides zu unterscheiden, wirst du still entdecken: Du warst nie wirklich in Gefahr.

Im nächsten Kapitel erforschen wir, wie Bindung, Angst und das Bedürfnis, recht zu haben, dieses Muster weiter nähren – und wie du dich aus dieser Verstrickung lösen kannst, ohne dich von deiner Empathie zu trennen.

Kapitel 3 — Bindung, Angst und das Bedürfnis, recht zu haben

Bindung, Angst und das Bedürfnis, recht zu haben

Menschen sind Bindungswesen. Wir kommen zur Welt mit der stillen Gewissheit, dass wir nur in Beziehung überleben. Diese Wahrheit prägt uns tiefer, als wir begreifen. Sie lässt uns Nähe suchen, Verständnis, Zugehörigkeit. Doch dieselbe Kraft, die uns verbindet, kann uns auch fesseln – besonders dann, wenn Angst die Führung übernimmt.

In diesem Kapitel sehen wir, wie Angst, Bindung und der Drang, recht zu haben, miteinander verwoben sind. Wir betrachten, warum wir oft kämpfen, anstatt zu verstehen; warum wir argumentieren, anstatt zu fühlen; warum wir manchmal lieber Unrecht aushalten, als Unsicherheit ertragen. Es ist eine Reise in die tieferen Schichten der Beziehung – zu anderen und zu uns selbst.

Bindung – das Fundament der Menschlichkeit

Bindung ist kein romantisches Konzept, sondern eine biologische Notwendigkeit. Schon im Mutterleib reagiert ein Kind auf Rhythmus, Stimme, Schwingung. Nach der Geburt sucht es Blickkontakt, Wärme, Halt. Diese frühen Erfahrungen prägen unser Nervensystem. Wenn Zuwendung zuverlässig war, lernen wir: „Ich bin sicher, auch wenn ich loslasse.“ War sie es nicht, lernt der Körper: „Ich muss festhalten, sonst verschwinde ich.“

Dieses Muster bleibt, wenn es nicht bewusst durchschaut wird. Ein Teil in uns sucht später dieselbe Sicherheit in Partnern, Freunden, Kollegen. Wir halten fest, erklären, beweisen, um das Gefühl von Verlassenheit nicht noch einmal zu spüren. Die Erwachsenenmaske mag ruhig wirken, doch das innere Kind klammert – aus purer Überlebenslogik.

Heilung beginnt, wenn du erkennst, dass Bindung kein Käfig sein muss. Du darfst dich verbunden fühlen, ohne dich festzuhalten. Du darfst Nähe genießen, ohne sie zu sichern. Reife Bindung bedeutet, dass zwei ganze Wesen sich begegnen – nicht zwei Halbe, die sich ergänzen müssen, um ganz zu sein. Erst wenn du lernst, in deiner eigenen Gegenwart zu ruhen, kann Beziehung frei atmen.

Angst als Wächterin

Angst ist nicht dein Feind. Sie ist eine Wächterin, die dich schützen will. Doch wenn sie zu laut wird, verwechselt sie Liebe mit Kontrolle. Sie flüstert: „Wenn du nachgibst, verlierst du dich.“ – „Wenn du dich öffnest, wirst du verletzt.“ – „Wenn du Fehler zugibst, wirst du verlassen.“ Diese inneren Stimmen stammen selten aus der Gegenwart. Sie sind Echo vergangener Erfahrungen, die sich im Jetzt wiederholen wollen, um endlich gesehen zu werden.

Angst ist die Erinnerung des Körpers an das, was einst zu viel war. Deshalb lässt sie sich nicht mit Argumenten besänftigen, sondern nur mit Präsenz. Wenn du in einem Moment von Angst still wirst und atmest, vermittelst du deinem Nervensystem eine neue Erfahrung: Sicherheit inmitten von Unsicherheit. So beginnt Vertrauen – nicht durch Worte, sondern durch erlebte Ruhe.

Der Weg zur Heilung beginnt mit einem einfachen Satz: „Ich sehe dich, Angst, aber ich folge dir nicht mehr.“ In diesem Satz liegt Autorität. Nicht Dominanz, sondern liebevolle Führung. Du nimmst der Angst die Verantwortung, dein Leben zu steuern, und gibst sie dorthin zurück, wo sie hingehört: an deine bewusste Entscheidung.

Das Bedürfnis, recht zu haben

Wenn Angst sich mit Bindung mischt, entsteht ein stiller Kampf um Kontrolle. Wir wollen nicht nur verstanden werden – wir wollen, dass der andere einsieht, dass wir recht haben. Dieses Bedürfnis ist selten logisch; es ist existenziell. „Wenn du mir recht gibst, bin ich sicher.“ – „Wenn du mich verstehst, bin ich real.“ Recht zu haben bedeutet: gesehen zu werden, nicht ausgelöscht zu werden. Deshalb verteidigen wir unsere Sicht so vehement – selbst auf Kosten des Friedens.

Doch wer recht haben muss, verliert oft Beziehung. Denn Recht trennt. Es schafft Sieger und Besiegte, statt Verbündete. Wahrheit dagegen verbindet, weil sie Raum lässt für Perspektiven. Die Frage lautet nicht: „Wer hat recht?“ sondern: „Was will verstanden werden?“

In Momenten des Streits hilft es, dich zu fragen: „Was will ich wirklich – Frieden oder Bestätigung?“ Oft zeigt sich, dass es gar nicht um das Thema geht, sondern um das Gefühl, gehört zu werden. Sobald du das erkennst, verliert der Konflikt seine Härte. Rechthaben bringt Kontrolle, Verstehen bringt Nähe. Nur eines davon heilt.

Die Angst hinter dem Streit

Hinter jedem Streit liegt ein verletzter Wunsch: gesehen, gehört, anerkannt zu werden. Wenn du das erkennst, verändert sich dein Blick. Du hörst nicht mehr nur auf die Worte, sondern auf die Sehnsucht dahinter. Vielleicht sagt jemand: „Du verstehst mich nie!“ und meint: „Ich habe Angst, unwichtig zu sein.“ Vielleicht sagst du: „Du bist immer so distanziert“ – und meinst: „Ich sehne mich nach Nähe, weiß aber nicht, wie ich sie zulassen soll.“

Solange diese tieferen Schichten unbewusst bleiben, kämpfen zwei Ängste gegeneinander. Doch wenn einer innehält, endet der Krieg. Es reicht, wenn du beginnst, den Ton in dir zu ändern – von Verteidigung zu Neugier, von Rechthaben zu Verstehen.

Übung: Vom Rechthaben zum Verstehen

Ziel: Kommunikation in heiklen Momenten entspannen.

So geht’s: Beim nächsten Konflikt bemerke, wann der Impuls kommt, zu beweisen. Stoppe. Atme. Sag innerlich: „Ich möchte verstehen, bevor ich erkläre.“ Dann stelle eine Frage: „Was war dir in dem Moment wichtig?“ oder „Was hast du gebraucht?“ Hör wirklich zu. Antworte nicht sofort. Spüre, was sich in dir verändert. Meist weicht die Spannung, weil das Gegenüber sich gesehen fühlt – und du selbst ruhiger wirst.

Warum es wirkt: Das Nervensystem reguliert sich über Resonanz. Wenn du Neugier statt Angriff sendest, spürt der andere Sicherheit – und senkt seine Verteidigung. Verständnis ersetzt Kontrolle.

Abhängigkeit und Selbstwert

Bindung wird gefährlich, wenn sie den eigenen Wert definiert. „Ich bin nur okay, wenn du mich magst.“ – „Ich bin nur sicher, wenn du bleibst.“ Solche Sätze machen Liebe zu einem Vertrag statt zu einem Geschenk. Sie führen zu Überanpassung, Überverantwortung, Überforderung. Doch Liebe, die auf Angst basiert, nährt keine Seele. Sie fordert Beweise, anstatt Vertrauen zu schenken.

Selbstwert entsteht, wenn du beginnst, dich selbst so zu behandeln, wie du es dir von anderen wünschst: mit Respekt, Geduld, Zärtlichkeit. Dann wird Bindung wieder freiwillig. Du bleibst, weil du willst – nicht, weil du musst.

Erinnere dich: Du bist nicht schwer zu lieben. Du wurdest vielleicht nur von Menschen geliebt, die selbst Angst vor Tiefe hatten. Wenn du das erkennst, hörst du auf, dich zu verformen, um Liebe zu verdienen. Du beginnst, zu ruhen – und in dieser Ruhe finden dich jene, die nicht dein Licht fürchten.

Übung: Den Bindungsstil erkennen

Ziel: Eigene Muster sichtbar machen.

So geht’s: Beobachte dich in Beziehungen: Suchst du Nähe sofort, wenn Unsicherheit auftaucht? Ziehst du dich zurück, wenn jemand dich wirklich sieht? Versuchst du, über Kontrolle Sicherheit zu schaffen? Oder vermeidest du sie ganz, um dich nicht abhängig zu fühlen? Schreib deine Beobachtungen auf – ohne Urteil. Nur verstehen.

Warum es wirkt: Bewusstheit ist die Tür zu Wahl. Wenn du dein Muster erkennst, musst du ihm nicht mehr folgen.

Wenn Angst Bindung lenkt

Angstgesteuerte Bindung ist paradox: Sie will Nähe und flieht vor ihr zugleich. Sie will verstanden werden, fürchtet aber Verletzlichkeit. Sie klammert sich an das Bekannte, selbst wenn es weh tut, weil Schmerz vertrauter ist als Ungewissheit. Heilung geschieht, wenn du lernst, diese Dynamik zu sehen, ohne dich zu verurteilen. Die Angst verliert Macht, sobald sie gesehen wird.

Manchmal hilft ein einfacher Satz: „Ich darf lieben, auch wenn ich nicht weiß, wie lange es dauert.“ – „Ich darf verbunden sein, auch wenn der andere anders ist.“ – „Ich darf sicher sein, ohne Kontrolle.“ Diese Sätze öffnen den Raum zwischen Angst und Liebe.

Das Ego und die Angst, sich zu irren

Das Ego liebt Klarheit und Gewissheit. Es möchte sich als richtig erleben. Irrtum fühlt sich an wie Tod – Verlust von Identität. Darum verteidigen wir Meinungen, selbst wenn sie uns trennen. Doch Irrtum ist Teil von Wachstum. Wer sich irren darf, darf lernen. Wer nicht lernen darf, muss kämpfen. Und Kampf zerstört Verbindung.

Versuche, Irrtum als Neuausrichtung zu betrachten, nicht als Versagen. Wenn du sagst: „Ich habe mich geirrt“, öffnest du eine Tür – nicht nur für den anderen, sondern auch für dich. Frieden beginnt dort, wo du nicht mehr recht haben musst, um wahr zu sein.

Übung: Das letzte Wort loslassen

Ziel: Vertrauen in Schweigen aufbauen.

So geht’s: Wähle eine kleine Diskussion. Sag, was du fühlst – und lass den letzten Satz offen. Kein Abschluss, keine Pointe. Spüre, wie der Impuls, „noch etwas klarzustellen“, aufsteigt. Atme. Lass ihn ziehen. Beobachte, wie sich der Raum verändert. Schweigen ist kein Verlust. Es ist Raum, in dem sich Wahrheit setzen darf.

Heilung durch Verantwortung

In jeder Bindung gibt es zwei Verantwortlichkeiten: die des Herzens und die der Grenzen. Die des Herzens sagt: „Ich bleibe offen.“ Die der Grenzen sagt: „Ich bleibe ganz.“ Zwischen beiden tanzt Reife. Wenn du erkennst, wo deine Verantwortung endet, beginnt Freiheit. Du kannst mitfühlend sein, ohne dich zu verlieren; du kannst lieben, ohne zu kontrollieren.

Selbstverantwortung löst den alten Vertrag: „Ich brauche dich, um mich sicher zu fühlen.“ Sie verwandelt ihn in: „Ich wähle dich, während ich sicher in mir bin.“ Das ist reife Liebe – still, weit und frei.

Je tiefer du Verantwortung übernimmst, desto stiller wird dein Inneres. Du brauchst weniger, um dich sicher zu fühlen. Du erkennst, dass wahre Nähe nicht aus Bedürftigkeit entsteht, sondern aus Fülle. Du gibst, ohne zu verlieren, und nimmst, ohne dich zu schämen. Das ist die Freiheit, die jenseits der Angst beginnt.

Ritual: Den inneren Streit beenden

Setze dich still hin. Atme. Stell dir zwei Stimmen vor: die, die recht haben will, und die, die Frieden will. Lass sie nacheinander sprechen. Keine Zensur. Wenn beide gehört wurden, sag: „Danke, dass ihr mich schützen wolltet.“ Dann stell dir vor, wie die beiden sich in der Mitte deines Brustkorbs begegnen und zu einer einzigen Energie verschmelzen – ruhig, warm, klar. Das ist die Integration: Du musst dich nicht mehr spalten zwischen Kampf und Liebe.

Merksätze

- Bindung ist natürlich; Festhalten ist gelernt.

- Angst will schützen, nicht zerstören – aber sie braucht Führung.

- Recht haben zu müssen ist ein Schrei nach Sicherheit.

- Verstehen ist mächtiger als Beweisen.

- Liebe wächst, wenn du nicht mehr kämpfst, um gesehen zu werden.

Ein leiser Ausblick

Wenn du beginnst, Bindung ohne Angst zu leben, entsteht eine neue Qualität von Nähe: frei, ehrlich, atmend. Du wirst spüren, dass Liebe nicht verschwindet, wenn du aufhörst zu kämpfen. Sie wird klarer, weil sie nicht mehr auf Angst gebaut ist. Es ist ein anderes Lieben – weniger Drama, mehr Frieden. Und dieser Frieden beginnt in dir, im einfachen Akt, nicht mehr alles zu beweisen.

Manchmal geschieht Heilung leise, im Alltag: in einem Gespräch, das du nicht mehr gewinnen willst. In einer Umarmung, die du länger hältst, ohne etwas zu erwarten. In einem Blick, der sagt: „Ich sehe dich, auch wenn wir anders sind.“ – Das ist Liebe, die bleibt, weil sie frei lässt.

Im nächsten Kapitel betrachten wir, was geschieht, wenn du Verantwortung zurückgibst, die nie deine war – und wie du lernst, das Leben wieder tragen zu lassen, statt es zu tragen.

Empfohlene eBooks

Mehr Infos anzeigen

Uraltes Wissen aus dem Amazonas:

Entdecke Heilpflanzen, Rituale und Bewusstseinspraxis der Regenwald-Völker – poetisch und respektvoll erzählt.

Mehr Infos anzeigen

Denkweisen, die tragen:

Wissenschaftlich fundiertes positives Denken für Motivation, Klarheit und nachhaltigen Erfolg im Alltag.

Mehr Infos anzeigen

Sanft Schwung aufbauen:

Ein praktischer Leitfaden für Energie, Fokus und gute Routinen – realistisch, freundlich, wirksam.